“白色”的定义及最白物质的问题

关于“白色”的定义及最白物质的问题,可以从物理学、生物学和材料科学多角度解析:

一. 白色的科学定义:

非光谱色:白色不是单一波长的光,而是所有可见光波长(380~750nm)均匀混合的结果,属于“无彩色”(与黑、灰同属)。

感知特性:人眼通过视网膜上三种视锥细胞(红、绿、蓝)的均衡刺激产生白色感知。

物体显白:当材料反射所有入射可见光且无选择性吸收时呈现白色(理想漫反射)。

二. 自然界与人工最白物质:

自然界的白

:

雪:反射率约80%(因冰晶的多孔结构散射光线)。

碳酸钙(白垩):反射率约90%,但易污染变黄。

人工超白材料:

1.材料: 硫酸钡(BaSO₄)涂层

反射率: 99.1%

原理: 高折射率颗粒密集散射光线

应用场景:光学仪器校准标准

2.材料: PTFE(聚四氟乙烯)薄膜

反射率: 98~99%

原理: 多孔纳米结构增强散射

应用场景:太空反射镜基底

3.材料: 2023年MIT研发的“超白漆”

反射率:

99.6%

原理: 硫酸钡纳米颗粒分级堆叠结构

应用场景:建筑降温(反射阳光)

三. 为什么这些物质最白?

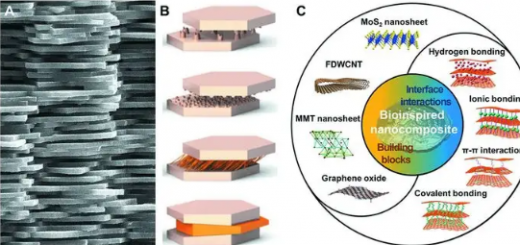

– 结构设计:通过纳米/微米级孔隙或颗粒制造多尺度散射,破坏光的相干性。

– 化学稳定性:抗紫外线氧化(避免变黄),如PTFE的C-F键极稳定。

– 缺陷控制:高纯度材料减少吸光杂质(如Fe³⁺离子会吸收蓝光显黄)。

四. 白色的极限与争议

:

物理极限:根据基尔霍夫辐射定律,任何材料在特定波长总有吸收,无法100%反射。

生物局限:人眼对短波长(蓝紫光)更敏感,含少量蓝光的白会显得“更白”(如冷白光LED)。

文化差异:某些语言中“白”与“亮”用同一词汇描述(如拉丁语“albus”兼指二者)。

趣味事实:

蝴蝶翅膀的“结构白”(如南洋凤蝶)通过光子晶体结构实现超白,且不依赖色素。

国际标准白板(如Spectralon)用烧结PTFE制作,用于卫星传感器校准。