玉米秸秆在高固体含量条件下的可回收碱性预处理

玉米秸秆在高固体含量条件下的可回收碱性预处理

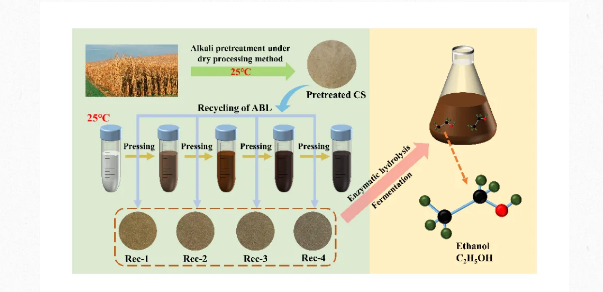

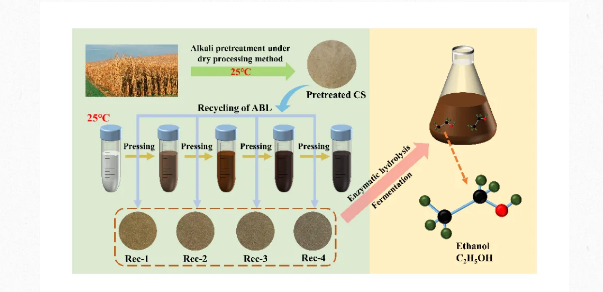

生物质资源的高值化利用是实现“双碳”目标、推动绿色低碳发展的重要途径。玉米秸秆作为我国最丰富的农业废弃物之一,年产超7亿吨,然而由于结构复杂、木质素包裹严重,其转化利用效率长期受限。近日,郑州大学王石垒副研究员提出了一种高固含量碱法预处理+碱黑液(ABL)循环的创新策略,成功破解了玉米秸秆高效转化中的“高水耗、低效率、污染重”三大难题!这项研究不仅提供了一种高效、绿色、低成本的玉米秸秆预处理新策略,也为我国生物质炼制产业的可持续发展提供了有力技术支撑。未来,随着C5糖发酵、木质素高值化等技术的进一步融合,玉米秸秆的“全组分利用”将不再是梦想!

图文解读破解纤维素高效转化的“卡脖子”难题,玉米秸秆迎来“春天”作为地球上最丰富的天然高分子材料,纤维素广泛存在于玉米秸秆、稻壳、麦秸等农业废弃物中,是极具潜力的可再生资源。然而,由于其高度结晶、结构致密、被木质素紧密包裹,纤维素在天然状态下极难被酶解或转化,严重限制了其在能源、材料和化工领域的高值化利用。传统预处理方法,如酸法、碱法、离子液体法等,虽然能在一定程度上打破纤维素的“防御结构”,但往往伴随着高能耗、高水耗、高污染等问题,尤其在“高固含量”条件下,传质受限、抑制物积累、成本飙升,成为制约其规模化应用的“卡脖子”难题。面对这一挑战,郑州大学王石垒副研究员团队提出了一种“高固含量碱法预处理+碱黑液(ABL)循环”的创新策略,不仅显著提升了玉米秸秆的酶解效率,还实现了节水41%、乙醇产量提升3倍的亮眼成绩,为农业废弃物的绿色高值化利用提供了全新路径。

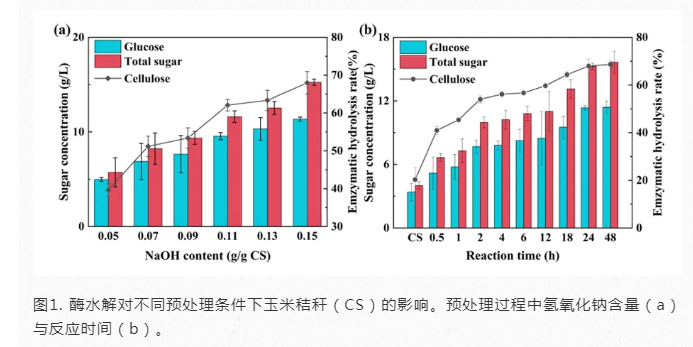

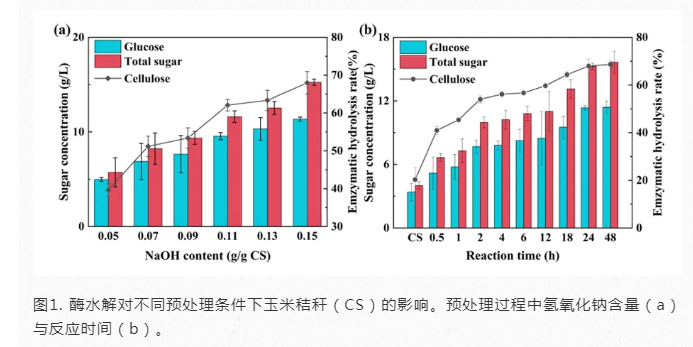

图1. 酶水解对不同预处理条件下玉米秸秆(CS)的影响。预处理过程中氢氧化钠含量(a)与反应时间(b)。室温下“层层剥壳”,碱黑液循环助力纤维素“释放潜能”该研究的核心亮点在于“高固含量+碱液回收”的协同策略。实验以玉米秸秆为原料,在固含量高达66.7%、NaOH用量仅0.15 g/g、室温25°C的条件下进行预处理,并通过碱黑液(ABL)循环使用4次,逐步增强脱木质素效果,最终实现了木质素去除率61.7%、纤维素酶解率70.9%的优异表现。令人惊喜的是,碱黑液并非“废水”,而是具备“二次预处理”能力的活性液体。随着循环次数增加,其中残留的碱性物质和溶解的抑制物不断积累,反而在后续处理中持续发挥作用,进一步破坏秸秆结构,提升酶解效率。实验表明,循环使用4次为最佳平衡点,超过后抑制物浓度升高,反而影响酶活性和发酵效率。此外,研究团队还通过SEM、FTIR、XRD等手段深入分析了预处理前后秸秆的结构变化。结果显示,碱处理有效破坏了木质素的包裹结构,暴露出更多纤维素表面,结晶度指数(CrI)从23.22%提升至41.22%,为后续酶解和发酵创造了有利条件。更重要的是,整个过程无需高温高压,在常温下即可实现高效转化,大幅降低了能耗和设备成本。

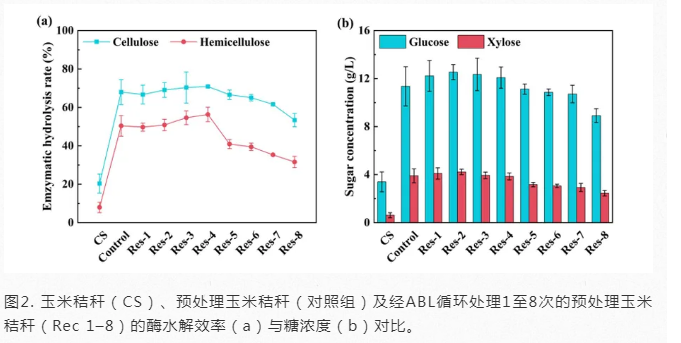

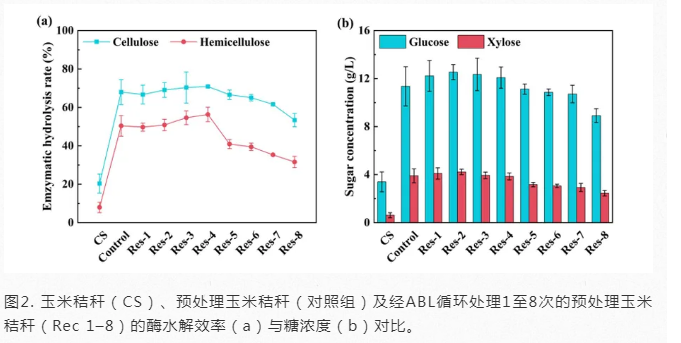

图2. 玉米秸秆(CS)、预处理玉米秸秆(对照组)及经ABL循环处理1至8次的预处理玉米秸秆(Rec 1–8)的酶水解效率(a)与糖浓度(b)对比。节水降本、绿色低碳,这一策略让“秸秆变金”成为可能除了高效转化,该策略在节水降本、绿色低碳方面的表现同样亮眼。传统预处理方法每吨玉米秸秆需消耗约170吨水,而采用碱黑液循环策略后,用水量降至100吨,节水高达41%,相当于每吨节省70吨水资源。同时,废水处理成本也从65.75美元/吨降至38.64美元/吨,节省成本27.11美元/吨,经济效益显著。在发酵阶段,采用分步水解与发酵(SHF)工艺,最终乙醇浓度达到20.19 g/L,远高于传统方法的18.93 g/L,且发酵周期更短、效率更高。虽然当前酵母菌株对C5糖(如木糖)的利用能力有限,但研究团队指出,未来可通过引入C5发酵菌株或代谢工程改造,进一步提升整体糖利用率与乙醇产量。更令人期待的是,该策略不仅提升了纤维素转化率,还为木质素和半纤维素的高值化利用提供了可能。例如,溶解在碱黑液中的木质素可用于制备酚醛树脂、活性炭、胶黏剂等高附加值产品;而释放的C5糖则可转化为木糖醇、糠醛、乳酸等绿色化学品,真正实现“全组分利用、零废弃排放”的可持续生物质炼制目标。

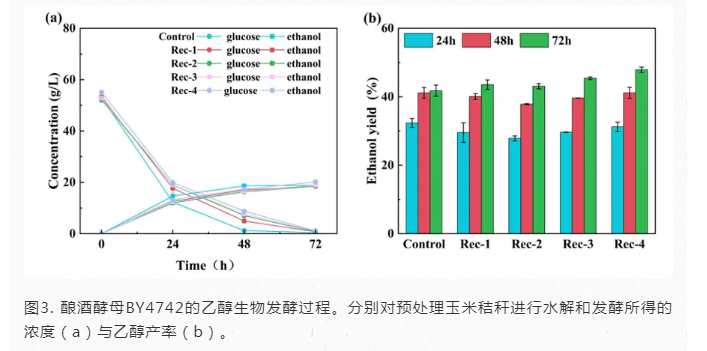

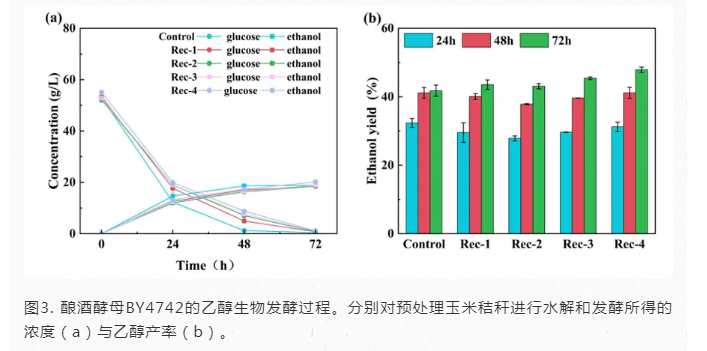

图3. 酿酒酵母BY4742的乙醇生物发酵过程。分别对预处理玉米秸秆进行水解和发酵所得的浓度(a)与乙醇产率(b)。总结这项研究不仅突破了高固含量碱法预处理的技术瓶颈,更通过“碱黑液循环”实现了节水、降本、增效的多重目标,为玉米秸秆等农业废弃物的高效、绿色、低成本转化提供了可复制、可推广的解决方案。未来,随着C5糖利用、木质素高值化等关键技术的进一步融合,这一策略有望推动我国生物质炼制产业迈向更高质量、更可持续的发展新阶段。

图文解读破解纤维素高效转化的“卡脖子”难题,玉米秸秆迎来“春天”作为地球上最丰富的天然高分子材料,纤维素广泛存在于玉米秸秆、稻壳、麦秸等农业废弃物中,是极具潜力的可再生资源。然而,由于其高度结晶、结构致密、被木质素紧密包裹,纤维素在天然状态下极难被酶解或转化,严重限制了其在能源、材料和化工领域的高值化利用。传统预处理方法,如酸法、碱法、离子液体法等,虽然能在一定程度上打破纤维素的“防御结构”,但往往伴随着高能耗、高水耗、高污染等问题,尤其在“高固含量”条件下,传质受限、抑制物积累、成本飙升,成为制约其规模化应用的“卡脖子”难题。面对这一挑战,郑州大学王石垒副研究员团队提出了一种“高固含量碱法预处理+碱黑液(ABL)循环”的创新策略,不仅显著提升了玉米秸秆的酶解效率,还实现了节水41%、乙醇产量提升3倍的亮眼成绩,为农业废弃物的绿色高值化利用提供了全新路径。

图1. 酶水解对不同预处理条件下玉米秸秆(CS)的影响。预处理过程中氢氧化钠含量(a)与反应时间(b)。室温下“层层剥壳”,碱黑液循环助力纤维素“释放潜能”该研究的核心亮点在于“高固含量+碱液回收”的协同策略。实验以玉米秸秆为原料,在固含量高达66.7%、NaOH用量仅0.15 g/g、室温25°C的条件下进行预处理,并通过碱黑液(ABL)循环使用4次,逐步增强脱木质素效果,最终实现了木质素去除率61.7%、纤维素酶解率70.9%的优异表现。令人惊喜的是,碱黑液并非“废水”,而是具备“二次预处理”能力的活性液体。随着循环次数增加,其中残留的碱性物质和溶解的抑制物不断积累,反而在后续处理中持续发挥作用,进一步破坏秸秆结构,提升酶解效率。实验表明,循环使用4次为最佳平衡点,超过后抑制物浓度升高,反而影响酶活性和发酵效率。此外,研究团队还通过SEM、FTIR、XRD等手段深入分析了预处理前后秸秆的结构变化。结果显示,碱处理有效破坏了木质素的包裹结构,暴露出更多纤维素表面,结晶度指数(CrI)从23.22%提升至41.22%,为后续酶解和发酵创造了有利条件。更重要的是,整个过程无需高温高压,在常温下即可实现高效转化,大幅降低了能耗和设备成本。

图2. 玉米秸秆(CS)、预处理玉米秸秆(对照组)及经ABL循环处理1至8次的预处理玉米秸秆(Rec 1–8)的酶水解效率(a)与糖浓度(b)对比。节水降本、绿色低碳,这一策略让“秸秆变金”成为可能除了高效转化,该策略在节水降本、绿色低碳方面的表现同样亮眼。传统预处理方法每吨玉米秸秆需消耗约170吨水,而采用碱黑液循环策略后,用水量降至100吨,节水高达41%,相当于每吨节省70吨水资源。同时,废水处理成本也从65.75美元/吨降至38.64美元/吨,节省成本27.11美元/吨,经济效益显著。在发酵阶段,采用分步水解与发酵(SHF)工艺,最终乙醇浓度达到20.19 g/L,远高于传统方法的18.93 g/L,且发酵周期更短、效率更高。虽然当前酵母菌株对C5糖(如木糖)的利用能力有限,但研究团队指出,未来可通过引入C5发酵菌株或代谢工程改造,进一步提升整体糖利用率与乙醇产量。更令人期待的是,该策略不仅提升了纤维素转化率,还为木质素和半纤维素的高值化利用提供了可能。例如,溶解在碱黑液中的木质素可用于制备酚醛树脂、活性炭、胶黏剂等高附加值产品;而释放的C5糖则可转化为木糖醇、糠醛、乳酸等绿色化学品,真正实现“全组分利用、零废弃排放”的可持续生物质炼制目标。

图3. 酿酒酵母BY4742的乙醇生物发酵过程。分别对预处理玉米秸秆进行水解和发酵所得的浓度(a)与乙醇产率(b)。总结这项研究不仅突破了高固含量碱法预处理的技术瓶颈,更通过“碱黑液循环”实现了节水、降本、增效的多重目标,为玉米秸秆等农业废弃物的高效、绿色、低成本转化提供了可复制、可推广的解决方案。未来,随着C5糖利用、木质素高值化等关键技术的进一步融合,这一策略有望推动我国生物质炼制产业迈向更高质量、更可持续的发展新阶段。