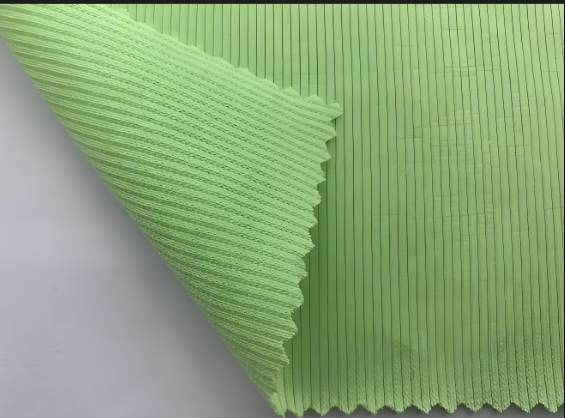

在生产全棉针织面料时,使用蚀毛剂对健康的影响评估

在生产全棉针织面料时,使用蚀毛剂(又称“生物抛光酶”或“纤维素酶”)处理毛羽是常见工艺,但其对健康的影响需结合具体成分和使用条件评估,以下为详细分析:

a. 蚀毛剂的常见类型及作用

蚀毛剂多为 纤维素酶(如酸性、中性或碱性酶),通过生物降解纤维表面的毛羽,使面料更光滑。此外,部分工艺可能添加化学助剂(如氧化剂)辅助处理。

b. 健康风险分析:

(1)生产过程中的暴露风险:

工人接触:

吸入风险:酶制剂粉尘或气溶胶可能引发呼吸道过敏(如哮喘、过敏性鼻炎),尤其是长期暴露者。

皮肤/眼睛接触:高浓度酶液可能导致皮肤刺激或过敏性皮炎。

解决方案:需配备防护装备(口罩、手套、护目镜),车间通风需符合OSHA或GBZ 2.1-2019标准。

(2)成品残留风险:

消费者接触:

规范工艺下,酶处理后会通过高温灭活(如95℃以上水洗)和充分水洗,残留酶活性极低,通常不会直接危害健康。

化学助剂残留(如甲醛、重金属):

需符合《国家纺织产品基本安全技术规范》(GB 18401-2010)的B类(直接接触皮肤)或C类(非直接接触)标准。

(3)环境与长期影响

:

废水排放:酶制剂本身易生物降解,但需处理可能伴随的酸碱调节剂,避免水体污染。

过敏体质人群:极少数人对酶残留敏感,可能引发皮肤不适,建议新衣物首次穿着前充分洗涤。

(4). 法规与安全标准:

中国:GB 18401-2010规定纺织品甲醛、pH值、异味等限值,酶处理需符合生态纺织品认证(如Oeko-Tex Standard 100)。

欧盟:REACH法规限制有害物质,酶制剂需通过EC 1907/2006评估。

国际:ISO 20743-2021对抗菌纺织品(可能关联蚀毛后处理)有明确测试方法。

(5) 企业应对建议:

工艺优化:选择低粉尘酶制剂(如液态酶),控制处理温度、pH值以提高效率并减少残留。

检测把关:定期送检面料至第三方机构(如SGS),重点检测酶活性残留、甲醛及致敏染料。

替代方案:探索物理去毛羽技术(如烧毛、激光处理),减少化学依赖。

(6)消费者注意事项

新衣物首次洗涤时使用温水,加入少量中性洗涤剂,有助于去除潜在残留。

选择标有“生物抛光”“酶处理”且符合A类(婴幼儿)或B类标准的产品更安全。

总结

规范使用的蚀毛剂对健康风险可控,但需严格遵循生产防护和环保标准。曾爷建议企业优先选用环保认证酶制剂,消费者无需过度担忧,但敏感人群应留意产品标识及洗涤说明。